人類史における文明の興隆と停滞――それは「才能」や「意志」で語られることが多い。だが近年、文明の発展には遺伝的多様性という構造的条件が深く関わっていた可能性が指摘されている。

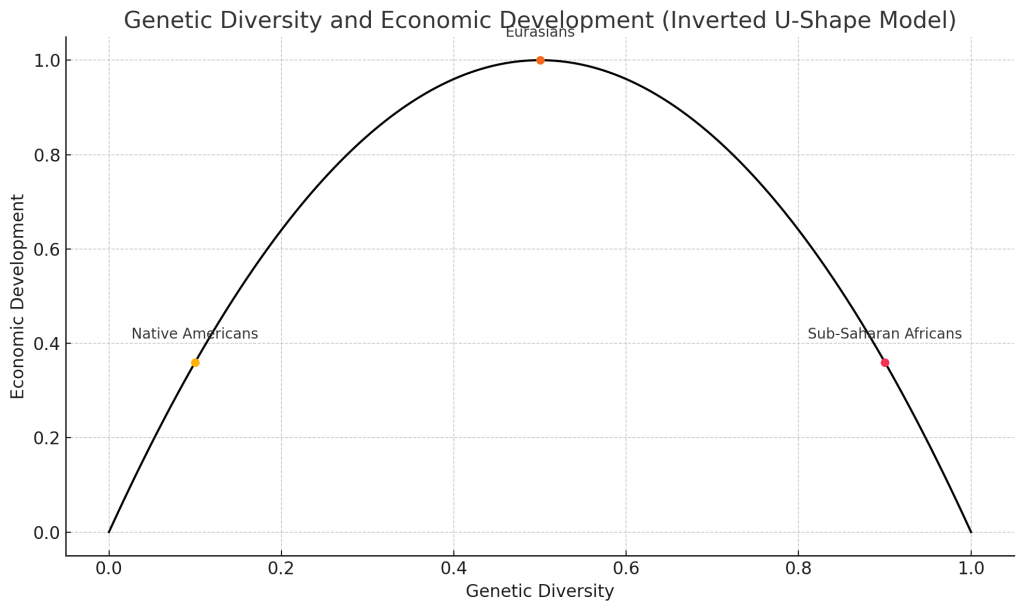

本記事では、クアムルル・アシュラフとオデッド・ガロールによる2013年の研究をもとに、遺伝的多様性が高すぎても低すぎても発展を妨げるという「逆U字モデル」を紹介しつつ、地理的背景や人類の拡散経路と絡めて文明の差異を読み解いていく。

文明発展の新たな視点:「遺伝的多様性」とは何か

「なぜ、ある地域では文明が発展し、別の地域ではそうならなかったのか?」

この問いは、人類史をめぐる根源的な疑問のひとつだ。

この難題に対し、ジャレド・ダイアモンドは『銃・病原菌・鉄』において、ユーラシア大陸が東西に長く、作物や家畜の伝播が容易だったことが文明発展に有利だったと説いた。いわゆる「地理決定論」である。

また、日本の人類学者・梅棹忠夫は『文明の生態史観』において、文明を情報の制度として捉え、知識の蓄積と移動、社会の適応構造に着目した。

彼にとって文明とは、単なる物質的発展ではなく、「知のシステムの進化」だった。

つまりこの問いには、地理(ダイアモンド)や情報制度(梅棹)といった多様な切り口が存在する。

そして、もう一つの角度から答えようとした研究者たちがいる。

それがクアムルル・アシュラフとオデッド・ガロールだ。彼らは、文明の発展と「遺伝的多様性」の関係に注目した。

経済発展と遺伝的多様性の意外な関係

アシュラフとガロールは

“The ‘Out of Africa’ Hypothesis, Human Genetic Diversity, and Comparative Economic Development”(『出アフリカ仮説・人類の遺伝的多様性と経済発展の比較』、American Economic Review, 2013年)

の中で世界各国の遺伝的多様性と経済発展指標を統計的に分析し、次のような傾向を導き出した。

「人類集団の遺伝的多様性が中程度であるとき、経済発展に最も有利である」

すなわち、多様性が低すぎても高すぎても発展しづらく、“ちょうどよい”多様性が鍵だというのである。

低すぎれば革新が起こらず、高すぎれば協調が難しくなる。極端のいずれも、複雑な社会を築くには不利なのだ。

「遺伝的多様性」とは何か?──優劣ではなく、構造である

ここで注意すべきは、「遺伝的多様性」が人種の優劣や知能の差を意味するわけではないということだ。

本稿で扱う「多様性」とは、集団内の遺伝子のバリエーションの豊かさを意味する。

それは、外見上の差異だけでなく、病原体への抵抗性、代謝の傾向、さらには脳の働きやストレス反応の違いなど、さまざまな形で現れる。

たとえば100人の集団でも、みなが似た遺伝的背景を持つ場合と、様々な系統が混じっている場合では、情報処理の仕方、価値観の形成、環境への適応戦略に差が出る可能性がある。

- 多様性が高すぎる社会では、価値観や言語の断絶から社会的協調が難しくなる。

- 多様性が低すぎる社会では、外部刺激に鈍くなり技術革新や制度改革が停滞しやすい。

アシュラフとガロールは、このような集団の「構造的条件」が、長期的な経済発展や国家形成能力に影響を及ぼしてきた可能性を示唆した。

人類史を構造から読む

この仮説を地理と重ねて見てみると、面白い構図が浮かび上がる。

人類がアフリカから出て世界各地へ拡散していく過程で、遺伝的多様性には地理的な勾配が生まれていた。

- アフリカ大陸は、最も多様性が高い。

- ユーラシア大陸は、中程度の多様性。

- アメリカ大陸は、最も多様性が低い。

この勾配が、文明の発展にどう影響したのか?

それを探るために、次章では「なぜアフリカ大陸は多様性が高く、アメリカ大陸は低いのか」という、人類拡散の歴史に目を向けていく。

なぜアフリカ大陸は遺伝的多様性が高く、アメリカ大陸は低いのか

アシュラフとガロールが唱える「遺伝的多様性と経済発展の関係」を理解するうえで鍵となるのが、

そもそもなぜ地域によって遺伝的多様性の水準が違うのか?

という問いである。

実はこの違いは、現代人の生物学的な優劣ではなく、人類が地球上をどのように移動してきたかという拡散の歴史によって説明できる。

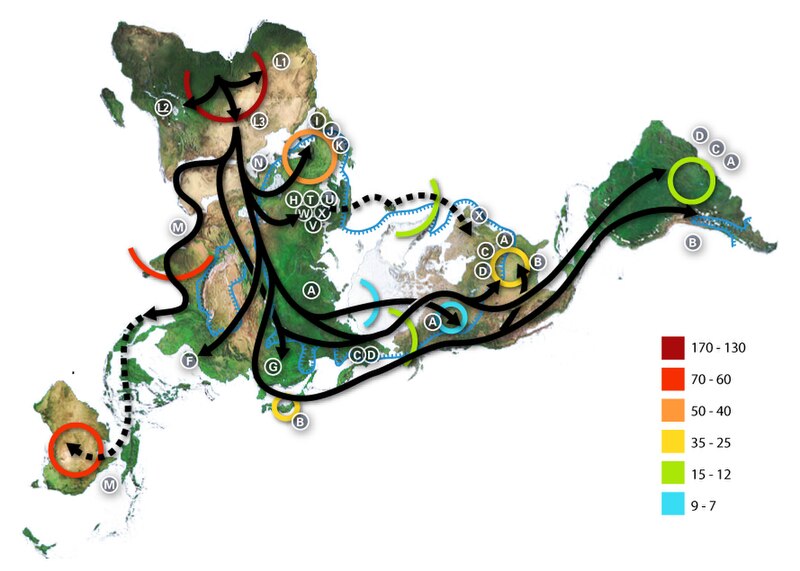

人類はアフリカを出発し、遠ざかるごとに多様性を失った

現生人類(ホモ・サピエンス)は、約20万年前にアフリカで誕生したとされる。

その後、10万年〜7万年前頃にアフリカを出た小さな集団が中東を経由し、ユーラシア、アジア、オセアニア、最後にアメリカ大陸へと徐々に拡散していった。これがいわゆる「出アフリカ(Out of Africa)仮説」である。

この拡散は、単一の集団による一斉移動ではなく、小規模な移住と定住の繰り返しによって進んだ。

そしてこのような移動には、ある遺伝学的な現象が伴う。それが「ボトルネック効果」である。

「ボトルネック効果」とは?

ボトルネック効果とは、集団が極端に小さな単位で分離されることで、元の集団が持っていた遺伝的な多様性の一部しか新しい土地に伝わらなくなる現象。

たとえば、1000人の集団から50人が新天地へ移住したとすると、彼らの持つ遺伝子構成は元の集団の一部になるよね。

さらに、その50人の中から次の移動が起きると、遺伝的バリエーションはさらに限定されていく。

こうして、アフリカから遠ざかるごとに、多様性が“削れて”いったんだ。

地理的距離が、遺伝的距離になる

このプロセスを経て、現代の人類集団には以下のような傾向が見られる。

- アフリカ大陸:遺伝的多様性が最も高い(人類の起源地)

- ユーラシア大陸:中程度の多様性(中継点)

- アメリカ大陸:最も低い(拡散の最終地点)

この傾向は、アシュラフとガロールの研究だけでなく、

ヒトゲノム多様性プロジェクト(HGDP)などの大規模遺伝子調査によっても明確に裏付けられている。

言い換えれば、人類の「地理的移動距離」と「遺伝的多様性」は反比例する関係にあるのだ。

文明の土壌としての「遺伝的背景」

このような背景から、アフリカは人類の多様性の中心であり、アメリカはその末端にあたる。

この違いは、気候や作物の伝播性などの地理的条件と重なり、それぞれの地域が持つ文明の展開性に構造的な差をもたらした可能性がある。

もちろん、これはアフリカやアメリカが文明を「持たなかった」という話ではない。

問題は、「どのような形で発展し、どの程度まで拡張可能だったか」という、スケールと連続性の話である。

次章では、遺伝的多様性の違いが実際に各大陸でどのような文明の特徴をもたらしたか、そして「中間の多様性」を持つユーラシアがなぜ最も発展しやすかったのかを詳しく見ていこう。

文明を左右した「ちょうどよさ」──三大陸の比較から見える構造的違い

遺伝的多様性と経済発展の関係(逆U字モデル)

横軸:遺伝的多様性(低 ←→ 高)

縦軸:経済発展

各点は左から「アメリカ先住民」「ユーラシア」「アフリカ諸民族」

アシュラフとガロールの提唱する「逆U字仮説」

──すなわち、遺伝的多様性が“中程度”のときに社会の発展が最も促進されるという考え方は、

地理的・歴史的な視点と合わせると、文明の差異に新しい解釈を与えてくれる。

では、実際に世界の三大陸をこの視点で見てみよう。

アフリカ大陸──多様すぎることの難しさ

アフリカは人類の起源地であり、現代人の遺伝的多様性の中心である。

アフリカ人同士の遺伝的距離は、ヨーロッパ人とアジア人との距離よりもはるかに大きいことが知られている。

この圧倒的な内部多様性は、適応力や生存戦略の豊かさをもたらした一方で、

広範な統一国家の形成や、長期的な制度の安定化には不利に働いた可能性がある。

- 言語の断片化(アフリカだけで2000以上の言語)

- 文化的分断と部族主義の継続

- 外部勢力への分断統治の脆弱性

多様であるがゆえに、共通ルールの形成や規模の経済が働きづらい土壌があったと考えられる。

アメリカ大陸──均質すぎることの限界

対照的に、アメリカ先住民は遺伝的に非常に均質である。

これは、アジアからベーリング陸橋を渡ってきたごく少数の集団が、南北に広がる中で生まれた現象だ。

アメリカ大陸の課題は、地理的障壁(南北に長く、気候帯が分断)に加え、

この「遺伝的な均質性」がもたらすイノベーションの停滞や、外部刺激への脆弱さだったとされる。

マヤ、アステカ、インカといった高度な文明はあったが、鉄器、車輪、文字体系の普及、家畜の多様化といった点で、ユーラシア大陸の社会と比べると、拡張性と連続性に欠ける側面があった。

ユーラシア大陸──「中程度の多様性」という構造的優位

ユーラシアは、アフリカほど多様ではなく、アメリカほど均質でもない。

その「ちょうどよさ」こそが、制度形成や技術革新、国家の統合において発展を可能にしたのではないか──それがアシュラフとガロールの示唆する核心だ。

- 多様性があることで新しいアイデアや制度が生まれる土壌がある

- 一方で、言語や文化がある程度共通しており、協調や統治が可能

このように、「逆U字」の頂点に位置するユーラシアこそが、文明の持続・拡張・接続を可能にした構造的条件を最も満たしていたといえる。

人間はどうも「肌の色」や「顔立ち」で相手を判断しがちみたいだね。

でもさ、肌の色や顔の形なんて、遺伝子全体のほんのちょっとの違いにすぎないんだ。

逆に似たような外見でも、ずっと昔に別のルートをたどってきた集団だったりもするよ。

多すぎても、少なすぎても──“適度な多様性”がもたらす社会的バランス

アシュラフとガロールが提唱した「逆U字型モデル」は、一見すると直感に反するように思える。遺伝的な多様性は、低すぎても高すぎても経済発展にとっては不利だというのだ。

では、なぜ「ほどほど」がよいのか?

まず、多様性が少なすぎる場合について考えてみよう。

アメリカ先住民のように、比較的遺伝的に均質な社会では、集団内での信頼や協力関係が生まれやすいとされる。文化や言語も共有しやすく、社会の安定性という意味ではメリットがある。

しかし裏を返せば、イノベーションの源泉である異質性が乏しいということでもある。知識や技能の多様性が乏しいと、新たな技術や制度の発展が鈍化し、長期的な成長のブレーキになる。

一方、多様性が高すぎる社会──たとえばアフリカ諸地域のように、集団間の言語や文化、さらには遺伝的背景が大きく異なる場合には、信頼の欠如や対立のリスクが高まる。

共同体の意思決定が難しくなり、経済的な協調行動にコストがかかる。

つまり、多様性の高さは創造性と革新性のポテンシャルを高める一方で、社会の結束や統治の困難さを伴うのだ。

アシュラフとガロールの逆U字カーブの頂点には、そうした両者のバランスが最も取れた「最適な多様性」が存在するとされている。彼らのモデルでは、その中間地点──たとえばユーラシアのような、ほどよく多様でありながら過度な分断がない地域が、最も経済的に発展しやすい環境にあったと説明される。

この考え方は、社会の構成員が互いに「異なるが協力可能な他者」であることの重要性を浮かび上がらせる。まさに「違いを活かせる均衡」が文明の土壌となるのだ。

会社のプロジェクトもそうだけどさ、

メンバー全員が似たような意見ばっかじゃ、新しいアイデアなんて出てこないし、

かといって、それぞれが全員バラバラの主張してたら、会議だけで年度が終わるよね。

違いがあるのは大事。

でも「協力できる違い」じゃなきゃ、いいモノは作れないんだ。

文明だって、たぶんそれと同じなんだよね。

この仮説は正しいのか?──“逆U字”モデルを超えて

「遺伝的多様性は“中くらい”が一番いい」というアシュラフとガロールの仮説は、一見すると見事な説明力を持っている。

アフリカは多すぎて分断的、アメリカは少なすぎて硬直的、ユーラシアは中程度で柔軟だった──そう言われると納得してしまう魅力がある。

だが、果たしてそれは普遍的な法則と呼べるものなのか?

この章では、その問いを少し深掘りしてみたい。

数字の魅力と落とし穴

まず、この「逆U字仮説」は主に統計的相関に基づいて構築されたものである。

研究で使われたデータは、現代における各国のGDP、教育水準、技術普及率などと、遺伝的多様性の程度(主にミトコンドリアDNAやY染色体のバリエーション)との関係を分析したものだ。

確かに相関は見られた。だが、それは因果関係を証明するものではない。

- 他の要因(植民地主義、気候、疫病環境など)との交絡因子をどれだけ除外できたのか?

- どの時代を「文明の発展」と見なすかによって、結論は変わりうるのではないか?

つまり、「統計的に説明がついた」ことと「実際にそれが主要因だった」ということは、分けて考える必要がある。

「多様すぎる=発展しない」は本当か?

アフリカは本当に「多様すぎて」発展しなかったのか?

あるいは、それはヨーロッパ諸国による長期的な植民地支配と搾取の影響が大きかったのではないか?

アシュラフらのモデルでは「多様性」が原因とされるが、同じ多様性を持っていた地域でも歴史的・地政学的文脈が異なれば結果も違っていた可能性がある。

また、「発展」の定義そのものも西洋中心的で、GDPや制度の形式ばかりに目が向いていないだろうか。

この点で、制度や文化の流動性、知識の蓄積過程を重視した梅棹忠夫の視点は、より複合的でダイナミックな説明を与えてくれる。

文明は「適応戦略の一つ」にすぎない

そもそも、文明の発展とは「進化」なのだろうか?

もしある社会が、定住や都市化を選ばず、移動や分業、自然との共生を通じて安定した社会を営んでいたとすれば、それは「発展していない」と言えるのだろうか?

ここで、「逆U字」のような単一のスケールで人類の社会形態を測ること自体が危ういという批判も成り立つ。

この点は、近年注目されている人類学的多様性への再評価とも一致する。

仮説を超えて見るために

アシュラフとガロールの仮説は、人類史のある断面を鮮やかに照らしてくれる。

しかしそれを「唯一の説明」として使うのではなく、文明発展をめぐる多様な視点の一つとして捉えることが大切だ。

- 地理(ジャレド・ダイアモンド)

- 情報制度(梅棹忠夫)

- 文化類型とパターン認知(ルース・ベネディクト)

- 遺伝的多様性(アシュラフとガロール)

こうした異なる見取り図が重なり合ってこそ、文明という複雑な現象を立体的に理解できるのではないか。

仮説の限界──多様性は“原因”か、それとも“結果”か?

アシュラフとガロールの研究が示す「遺伝的多様性と経済発展の逆U字関係」は、一見すると整った物語に見える。しかしここで、注意深く立ち止まる必要がある。

このモデルは、遺伝的多様性が経済発展に影響するという「因果関係」を前提としている。だが、これは本当に原因と結果の関係だろうか?

あるいは、その逆──経済の発展や国家形成の有無が、多様性の高低を後から決定づけたという可能性はないのか?

たとえば、農業革命や国家形成が早く起こった地域では、政治権力や文化的統一によって、もともとあった多様性が吸収・均質化されたという仮説も立てられる。逆に、国家の統一が遅れた地域では、多様性がそのまま保持された──つまり、多様性の高さは「前近代性」の残滓とも解釈できる。

実際、アフリカ大陸の多くの地域は、近代国家の枠組みが外部(欧州)から強制的に導入されるまで、民族単位の分断や独自の言語文化が残り続けていた。それは「発展しなかったから多様だった」とも言える。

このように見ていくと、「遺伝的多様性が高いと経済発展しづらい」という命題は、相関があっても因果ではない可能性がある。

このモデルの見た目の美しさに安心する前に、私たちはもう一歩踏み込んで考える必要があるだろう。

コメント